会場風景

Special Exhibition: Ancient DNA with WILL

旧石器時代から古墳時代まで、また本州・四国・九州とは異なる文化と歴史をもつ北海道と琉球列島について、その成立の歴史を伝えるとともに、ヒトとイヌ・イエネコたちについてもトピックとして取り上げるなど、見どころが盛りだくさんの本展。一体どのような展示になっているのでしょうか―。

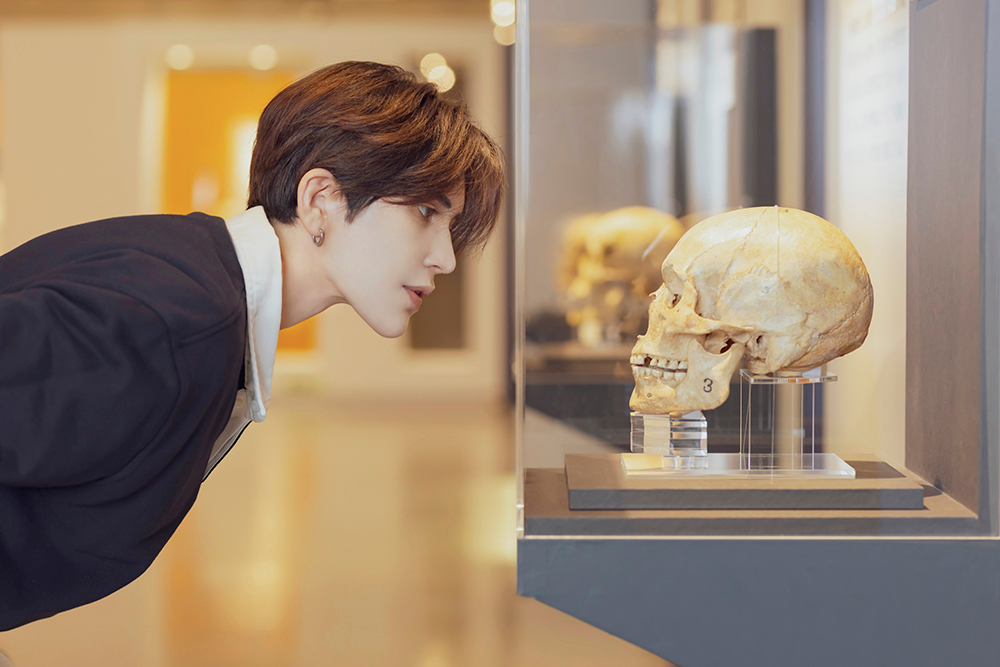

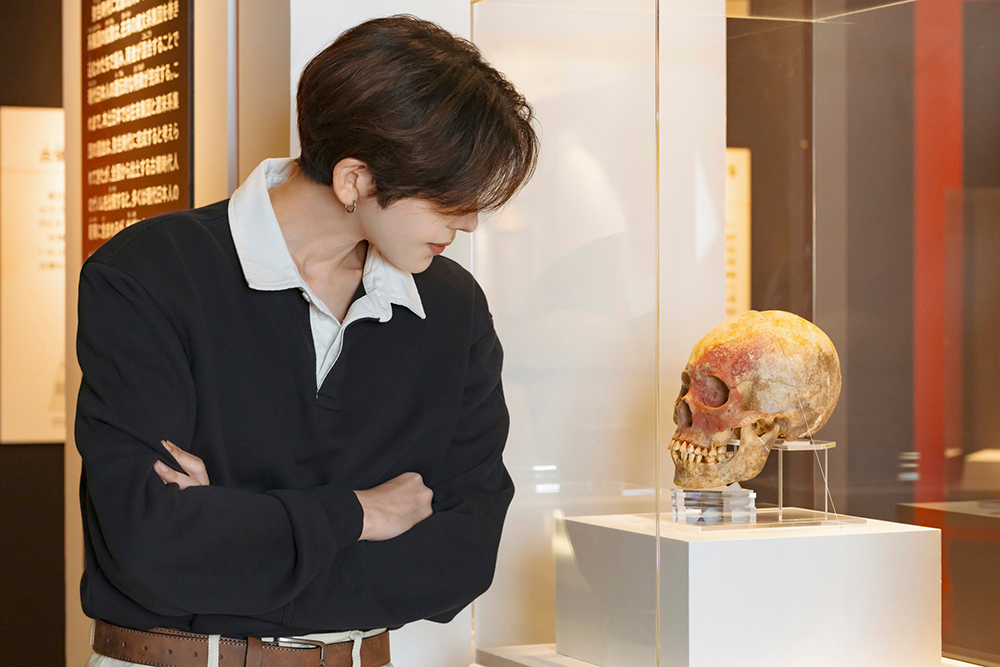

自身も歴史好きだというモデル・コスプレイヤーのウィルさんとともに会場風景をご紹介します。

※写真は全て東京会場のものです。名古屋会場は一部展示が異なります。

2万7000年前の全身骨格のインパクトが凄い。物凄く古い骨がこんなにもきれいに残っていることにまず驚きました。科学の力によって、そこに残されたDNAからまさに日本人の成り立ちに迫る発見があったことも興味深かったです。

骨を近くで見てみて、その小ささに驚きました。その骨のCG映像とともにその人がどんな人で、DNA研究によって何がわかったのか、映像で解説されていました。もともと歴史が大好きなので、こうして過去の人の姿やくらしぶりを目にできると胸が躍ります。

イカ形土製品 森町教育委員会蔵

※展示は複製品

完全にイカメシですね(笑)ほかの動植物も縄文時代に作られたとは思えないくらいとてもよくできていますね。クマの土製品も表情が可愛らしいです。

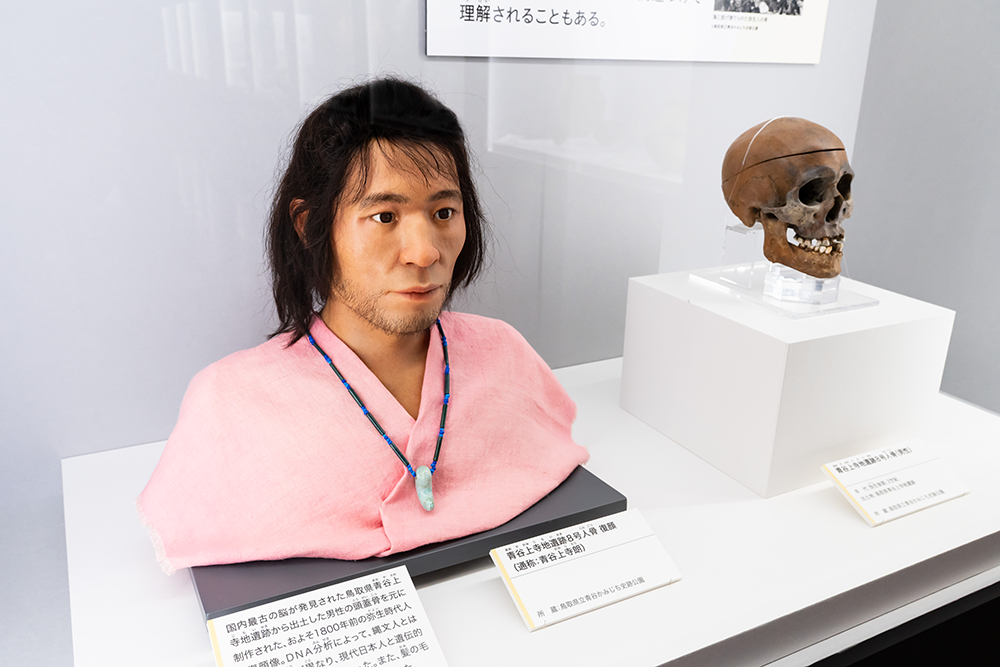

青谷上寺地遺跡8号人骨(男性)とその復顔(青谷上寺朗)

鳥取県青谷かみじち史跡公園蔵

弥生時代はさまざまな人が暮らしていたのですね。渡来系弥生人と縄文人の血をひく弥生人では、使用していた器や道具が異なっているのも面白いです。弥生人の顔も復元されていましたが、現代ですれ違っても気づかないくらい身近にいそうだな、と感じました。

DNA研究によって、埋葬された人物同士の血縁関係がわかったというコーナーも興味深かったです。副葬されていた鏡や剣、勾玉も見ごたえがありました。

私自身はネコを飼っていますが、イヌも大好きです。イヌもDNA研究が進んでいて、イヌの祖先を知る決め手になったニホンオオカミの剝製や頭骨をじっくりと見ることができました。縄文時代と弥生時代のイヌの模型もあって、縄文犬の方はオオカミによく似ていて、格好良かったです。

イエネコの祖先であるリビアヤマネコの剝製がとても迫力がありました。このコーナーでは、ネコのミイラやネコのものかもしれない?肉球がついた古墳時代のお皿などが展示されていて、ネコ好きなのでとても楽しめました。イヌもネコも長い間ヒトのパートナーなんだな、と。

ネコのミイラ 国立科学博物館蔵

動物足跡付須恵器 姫路市教育委員会蔵

貝殻でアクセサリーを作っていたことは知っていましたが、イモガイとゴホウラという大きな貝を加工する技術と知識が凄い。現代のデザインといわれても違和感ないです。

この章には装飾が細やかなものがたくさんあって、手がすごく器用なのだと思いました。クマの骨でできたクマの像があったのですが、一体どうやって彫ったのか気になります。他にも鳥の羽や骨でできているものもあって、魅入ってしまいました。

―展覧会を観ていかがでしたか?

自分が想像していた以上に、自分たちの祖先の成り立ちが複雑だったことが分かりました。

改めてもう1度勉強したくなりました。自分たちの先祖がどうやって、何をどうしてきたのか。どのような生活をしていたのかも、もっと知りたいと思いました。

過去を振り返るのって、なんかすごく良いなと思いました。過去に思いを馳せると、未来のことも考えますよね。今後どうなるのかなという点でも楽しみになりました。

―展示の中で、特に「これは面白い!」と感じたものはありましたか?

展示の最後にある各時代の平均身長が分かるフォトスポットにて

コスプレをする時は、まずキャラクターの骨格をみるので、骨はもともとよく見てきました。今回展示を見て、人間の頭の大きさが時代によって全然違ったことが興味深かったです。そんなに変わりがないと思っていたので、こんなにも違っているんだ、と感じました。

身長も現代の平均とは異なり、かなり小さかったので、現代に至るまでの過程を感じて、骨の部分で感動しました。

骨以外だと、縄文時代の土器や古墳時代の馬形埴輪が印象に残っていて、もの作りが時代によって異なっていて、そのときどきで流行があるようで観ていて面白かったです。

あとは女性目線でいうと、アクセサリーや装飾の細かいものも、見ていて楽しかったです。

―展覧会を通じての学び、感じたことなどがあれば教えてください。

とにかく情報量が多い展覧会でした。科学技術が進歩して明らかになったこと、それを知って、さらに知りたいと思ったことが沢山ありました。例えば、狩りはどうしていたのか?これはどうやって作ったのか?など。昔のものだけでなく、その時代の人々にも思いを馳せる色々なきっかけにあふれていました。

―この展覧会をまだ観ていない皆さんへ、一言メッセージをお願いします。

一言では言い表せないのですが、本当に度肝を抜かれました。自分が学校で習ったものとは違う部分もあり、とにかく奥深い展覧会でした。

命を繋いでもらって今自分がここにいる。頑張って生きていかなくては、と思いました。

ウィル PROFILE

男装コスプレイヤーとして⻑年トップに君臨。実績・技術・経験値で右に出るものはいない状態で、日本代表として世界各国の有名レイヤーとも友好関係を築いている。

■オフィシャルサイト&ファンクラブ

■X(旧Twitter)

■Instagram